Как оптимизация работы техотдела вернула управляемость всему проекту и помогла выйти на выручку 26 млн в месяц

В большинстве проектов любые сбои и просадки первым делом связывают с маркетингом и продажами. Это кажется логичным: не дожали, не докрутили, не туда потратили. Но за внешними отклонениями часто скрываются внутренние проблемы, те, что не на поверхности и не бросаются в глаза, пока проект не начнет терять деньги. «Слабое звено», на которое сразу и не подумаешь, но которое влияет на все процессы в целом.

Самое сложное в такой ситуации даже не в том, чтобы всё поправить и наладить, это уже второй этап.

Сложность в том, чтобы понять, а с чего вообще начать поиск проблемы, с каких процессов, с каких отделов или подрядчиков? Как в короткое время отловить ошибку, пока она не нанесла еще больше вреда? Куда направить фокус внимания, когда проект и так полон вопросами каждый день? Видишь, что что-то явно не так, но не можешь нащупать — что именно. То ли управляемость страдает, то ли квалификация в отделах. А, может, всё сразу.

Из названия статьи вы правильно поняли, что изначально работа велась с техотделом, проблему видели именно в нём. Но по ходу аудита процессов, вскрылось то, на что никто вообще не думал. Это была банальнейшая вещь. Не буду пока портить интригу.

Этот кейс про то, как не только оптимизировать работу технического отдела, но и отловить реальные причины сбоев в проекте и выстроить систему, которая работает без постоянного ручного контроля и приносит деньги проекту.

Меня зовут Настя Сайфулина. Я помогаю командам навести порядок в техпроцессах: вижу, что не работает, показываю, что с этим делать, и помогаю выстроить систему, в которой бизнес растет спокойно, результативно и без потерь из-за ерунды.

Проект и его особенности

Проект «Докстарклаб» — онлайн-академия для врачей. Десятки программ по различным направлениям медицины: терапия, диагностика, кардиология, педиатрия, офтальмология, нутрициология, менеджмент в здравоохранении. Обучение проходит на платформе GetCourse. Проект аккредитован в системе НМО, активно работает с практикующими экспертами и регулярно запускает новые курсы.

Это зрелый, масштабный онлайн-бизнес с большой командой: технический отдел, маркетинг, кураторы (50+ человек, костяк команды), продажи, бухгалтерия. Всего более 75 специалистов. Каждый отдел со своими функциями, руководителями и зоной ответственности. В такой структуре внутренняя коммуникация и синхронизация между отделами имеют критически важное значение, ведь от этого напрямую зависит стабильность всей системы. Для постановки и трекинга задач в проекте использовалась система управления YouGile.

На момент обращения ко мне в техническом отделе было 4 специалиста, руководитель, выросший с этим же проектом из исполнителя, а также периодически привлекаемые дизайнер, разработчик и подрядчики по интеграциям.

Как проблему видели на старте

Первоначально сложившаяся в проекте ситуация воспринималась руководством как управленческая трудность внутри одного отдела. Казалось, что нужно просто немного наладить их процессы, возможно, пересобрать структуру команды, и начнется наконец работа без проблем.

Запрос от руководителя проекта звучал так: «Нужно сделать работу техотдела более системной и управляемой, чтобы она могла функционировать без постоянного внешнего контроля и давления».

Фактически покопаться надо было в трёх направлениях:

Постановка и контроль задач

Часть задач терялась и зависала, иногда срывались сроки их выполнения. Процесс был нестабильным, несмотря на использование проектом YouGile.

Управление отделом

Руководитель техотдела не справлялась со своей руководящей функцией. Была перегружена операционкой и концентрировалась на ней, а не на стратегически важных задачах, которые в итоге срывала.

Прозрачность и открытость работы отдела

На планерках руководитель отмалчивалась. Отдел воспринимался как «чёрный ящик»: было непонятно, что сейчас делают эти подрядчики, есть ли у них проблемы в работе. Возникали сложности в выстраивании эффективной коммуникации с другими командами.

Из-за отсутствия нормально регулируемой системы в отделе специалисты были в режиме постоянной перегрузки, коллеги ощущали нарастающее раздражение, руководство проекта видело просадку по результату и ощущение неуправляемости этим отделом.

Попытки самостоятельно наладить процессы предпринимались руководителем техотдела, но устойчивых изменений не происходило. Отдел продолжал работать в режиме «тушения пожаров», планы всё так же срывались, задачи терялись или возвращались обратно, приоритеты менялись на ходу. Руководитель одновременно пыталась и управлять, и самостоятельно выполнять текущие задачи, проваливаясь в них, времени на выстраивание системной работы у неё не оставалось.

И по-прежнему не было ясности — с чего начать, где искать первопричину, что именно мешает техотделу работать слаженно и стабильно, как наладить взаимодействие без перегруза команды и постоянного ручного регулирования и вмешательства в их работу.

На этом этапе в проект пригласили меня: провести аудит, выявить конкретные причины сбоев и помочь выстроить систему, устойчивую как для самой команды, так и для проекта в целом. Ранее у нас уже был опыт совместной работы по настройке KPI для техотдела — результат тогда устроил всех.

Им нужен был не просто консультант, а человек, который разговаривает с технарями на одном языке и понимает, как работает их операционка. Руководство проекта понимало, что я не просто приду с готовым чек-листом и под него подгоню проект, а разберусь в процессах, увижу слабые места и помогу выстроить решение в тех условиях, в которых реально живёт команда.

С чего я начала и какие еще проблемы были выявлены

Несмотря на то, что я уже работала с этим проектом, решение нового запроса я также начала с нуля — с аудита, внимательного погружения в то, как всё работает прямо сейчас. Или не работает.

Я подключилась к ежедневным планёркам техотдела, наблюдала, как команда получает и распределяет задачи, как идёт коммуникация, кто принимает решения и как устроена передача информации.

Параллельно вела рабочие встречи с руководителем отдела, чтобы понять её зону ответственности, загрузку, подход к управлению, способность удерживать фокус и планировать.

Изучала переписки, систему постановки задач, их трекинг и контроль. Разбирала с подрядчиками типовые ситуации, когда что-то ломается, срывается или теряется по дороге.

Ведь задача была не в том, чтобы просто оценить эффективность («эти работают плохо, давайте заменим на тех, кто работает хорошо»), а чтобы увидеть, где именно и из-за чего на самом деле идут сбои в проекте, может сами специалисты тут вообще ни при чем. Не просто указать на симптомы, которые опять появятся со временем, если не исправить проблему, а определить причины и способы их устранения.

Несмотря на внешнюю закрытость команды, особого сопротивления или предвзятости по отношению ко мне с их стороны не было. Практически все спокойно восприняли мою роль внешнего аудитора, шли навстречу и делились информацией. Были небольшие сложности с директором отдела кураторов — изначально она настороженно восприняла мои предложения. Но достаточно было одного честного разговора, чтобы прояснить, что моя задача — не критиковать, а наладить. После этого контакт выстроился, и взаимодействие стало продуктивным.

Что стало понятно уже на этом этапе:

1. Дело не только в техотделе

И не в том, что кто-то из его специалистов работает плохо.

2. В проекте нет работающей системы взаимодействия между отделами

Каждый ставит задачи по-своему: кто-то даёт полную информацию, кто-то в духе «сами разберутся». В итоге задачи могут возвращаться обратно не потому, что подрядчик работать не умеет, а потому что никто не задал общие правила постановки задач.

Например:

Куратор формулирует задачу, но не прикладывает сразу нужные материалы → техотдел начинает уточнять, а кураторы — это практикующие врачи, их время сильно ограничено → сроки выполнения растягиваются.

Маркетинг запускает кампанию, но не передаёт техзадание на оформление формы → в итоге сливы, но никто сразу их не видит и не понимает причин.

3. Перелидоз

Параллельно вскрылась ещё одна системная проблема, которая в том числе была следствием предыдущей, — перелидоз.

Маркетинг стабильно приводил по 5000 лидов в месяц, но отдел продаж обрабатывал не больше 2000. Остальное просто сливалось. При этом маркетинг понимал и видел проблему, и буквально «орал» об этом. Но отсутствие нормально выстроенной коммуникации между отделами мешало разобраться и решить вопрос. Ни техотдел, ни продажи, ни маркетинг не были синхронизированы.

4. Потери денег из-за регулярной дожимной рассылки

Рассылка, которую следовало отправлять вручную в строго определённое время. Автоматизировать её было невозможно, каждый раз менялись текст, кнопки и ссылки на оплату. Из-за высокой загрузки техотдела задача просто «терялась» и из месяца в месяц выпадала из фокуса, несмотря на её важность: каждый пропуск стоил проекту до 2 миллионов рублей потенциальной выручки.

В условиях отсутствия общей системности и приоритизации глобальные задачи не фиксировались, как отдельные, не выделялись в календаре, не отслеживались. Всё это вело к повторяющимся потерям, которые не устранялись месяцами, потому что никто из техспецов не брал на себя ответственность за выполнение этой задачи, руководство также не закрепляло её персонально.

5. Отсутствие у руководителя техотдела устойчивой управленческой модели

В большинстве ситуаций она действовала и мыслила как исполнитель: сама берёт задачи, сама их выполняет, сама контролирует. Но с таким подходом удерживать и направлять отдел — нереально. Отсюда срывы сроков, кривая расстановка приоритетов, потери задач и перегруз.

Кроме того, в отделе не хватало и формальных точек контроля: не было чёткой отчётности, регулярных планов, трекинга загрузки. Многое делалось «на глаз», хаотично и по ощущениям.

Основные выводы относительно первоначального запроса и работы технического отдела:

- он не может быть устойчивым и эффективным, если вся система вокруг него работает нестабильно, без общих стандартов, единой логики и понятных точек входа,

- чтобы отдел мог действовать самостоятельно, необходимо выстроить нормальную внешнюю коммуникацию, в которой задачи приходят правильно, исполняются осознанно, а результаты отслеживаются,

- в отделе не может быть слаженной работы без лидера, который берёт на себя ответственность и управляет процессом.

Процесс работы: что было сделано и почему

В своей работе я опираюсь на то, что уже есть в проекте, с фокусом на реальные причины сбоев, которые вскрываю на этапе диагностики. Без ломки всего и сразу, без остановки продаж и отключения стратегических процессов. Постепенно, исходя из ресурсов команды, сохраняя и дополняя то, что уже есть.

По результатам проведенного аудита, который длился 2 недели, был разработан план действий, необходимых для исправления сложившейся ситуации. И это был не просто универсальный «стандартный» чек-лист с общими фразами в формате «настроить коммуникацию между отделами», а дальше, как хотите, так и настраивайте, — с таким поверхностным подходом и результат будет поверхностный.

Всё, что менялось и внедрялось, делалось не из «как правильно», а из «что сработает в этом конкретном проекте с этой конкретной командой».

Отдельный фокус на развитии руководителя техотдела

Я работала с ней как ментор: мы очень много переписывались и созванивались, обсуждали стиль управления, восприятие своей роли в проекте, учились расставлять приоритеты, мыслить стратегически, доносить позицию и задачи до команды. В итоге руководитель наконец-то стала видеть себя именно управленцем, а не исполнителем. Это стало ключевым моментом роста, без которого никакая система нормально работать не будет.

Параллельно делали главное — приводили в порядок коммуникацию между отделами

YouGile в проекте уже использовался, это хорошо. Но сам по себе инструмент не решает проблему, если процессы внутри него построены некорректно. Задачи туда ставились. Были шаблоны, но они постоянно дорабатывались на ходу, что-то терялось, формулировки путались, а часть коммуникаций велась в личке, то есть вообще мимо трекера.

Обновили шаблоны постановки задач

Делали это совместно, в связке: и те, кто ставит задачу, и те, кто выполняет. Процесс должен быть прозрачен и понятен обеим сторонам, если результат нужен в срок, а не спустя десяток уточняющих вопросов.

Обсуждение задач только в трекере

Запрет на обсуждение в личке в мессенджерах, где информация останется вне системы. За нарушение штрафовали. Возможно, звучит жёстко, но эта мера сработала.

Управление задачами

Внедрили отчетность о выполнении, устранив типичную ситуацию, когда задача вроде как сделана, но об этом никто не знает.

Настроили автоматическое оповещение о новых задачах в общий чат. В итоге все стали смотреть в трекер, как в центр управления полётами, и быстро реагировать на происходящее.

Оптимизация взаимодействия руководителей отделов

Общий чат в Telegram для руководителей отделов в проекте уже был, но свою функцию — обсуждение стратегически важных вопросов и синхронизацию процессов — выполнял формально. Чтобы наладить эффективную коммуникацию, ввели еженедельные отчёты руководителя техотдела на общих планёрках: какие задачи выполнены, над чем работает команда, где требуются ресурсы. Этот шаг, в том числе, стал частью её профессионального роста как управленца. Обсуждения стали регулярными и предметными, процессы прозрачнее, а работа техотдела понятной для всей команды.

Внедрение внутренних планёрок

Короткие, но регулярные, чтобы держать фокус на ключевых задачах и быстрее реагировать на сбои.

Автоматизация работы — ещё один крупный пласт работы

В проекте оставался трудоёмкий ручной процесс, связанный с аттестацией врачей. Раньше за него отвечал отдельный техспец, который намеренно не внедрял автоматизацию, чтобы создать в команде впечатление собственной незаменимости. После его увольнения эта нагрузка перешла на руководителя техотдела. Однако она не считала эту задачу приоритетной и долгое время откладывала её. Когда мы начали работать вместе, удалось расставить фокус, и за пару недель процесс был автоматизирован и больше не оттягивал на себя ресурс.

Параллельно мы разобрали и другие участки рутинной работы: ежедневную ручную проверку таблиц, заказов, отменённых заявок. Настроили автофильтры, сверки, отчёты. Это освободило часы ежедневной загрузки и позволило сосредоточиться на развитии и контроле. Выиграли не только руководитель, но и несколько других специалистов, чьи руки тоже стали свободнее.

Перераспределение ролей в команде

Был проведен SWOT-анализ каждого участника техотдела, чтобы понять, кто в чём силён, и где лучше всего применить его скиллы. Один стал отвечать за ОП, второй — за маркетинговые задачи.

Отдельного специалиста закрепили за работой с дожимной рассылкой. Был прописан стандарт, по которому эта задача ставится заранее и с нужной детализацией, — вместо того чтобы каждый месяц вспоминать о рассылке в последний момент или забывать о ней вовсе. Теперь задача попадает в систему с нужным приоритетом, отслеживается и не зависит от того, насколько загружена команда в момент запуска.

Кроме того, в отдел были приняты еще два дополнительных подрядчика, которых определили на рутину, — это позволило разгрузить остальных и сфокусировать их на более профильных задачах.

В итоге качество выросло, количество ошибок снизилось.

Также совместно с руководителем отдела повысили нематериальную мотивацию и лояльность техспецов, через создание более теплой атмосферы в отделе и более персонализированного подхода к каждому.

Что изменилось в работе техотдела и в проекте

После внедрения новой схемы работы в техническом отделе, и после того, как начала налаживаться коммуникация внутри проекта, ситуация изменилась по всем ключевым направлениям — от финансовых показателей до внутреннего состояния команды.

1. Что изменилось в работе команды:

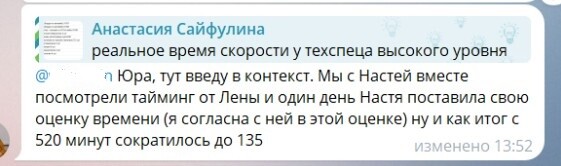

Выросла производительность

Команда начала работать быстрее и увереннее. Руководитель техотдела спокойно ушла в отпуск, впервые за долгое время, и не в тревожном состоянии, а с ощущением, что всё под контролем.

Появилось спокойствие и уверенность

Из исполнителя руководитель действительно стала управленцем. Поменялось мышление, появилось стратегическое видение. Исчезло ощущение, что она «всё тащит, всё на неё», но глобально ничего не меняется. Совсем другой взгляд на собственную работу, вклад и значимость в проекте, отсюда и рост личной внутренней мотивации.

Ушла текучка, наладилось взаимодействие

Подрядчики перестали воспринимать задачи в штыки, ведь процесс стал более понятным и прозрачным для всех. Улучшилось внутреннее взаимодействие. Люди перестали уходить. Появилось ощущение, что команда — это действительно команда.

Эмоциональное состояние улучшилось

Настроение у ребят внутри отдела стало более стабильным. Появились неформальные моменты поддержки. Всё это шло на пользу общему делу.

«Пушка-бомба, всё круто. Настроение в компании другое», — цитата из голосового сообщения руководителя.

«Все гребут в одну сторону. А раньше — каждый куда-то по-своему», — так описал изменения один из руководителей проекта.

2. Что изменилось в процессах проекта:

Управление задачами стало прозрачным

Задачи больше не теряются, не висят, не забываются. Все они фиксируются в системе, ставятся по понятным шаблонам и с учётом приоритетов. Даже если сроки сдвигаются, это отслеживается, и по каждой задаче есть отчёт.

Внедрён контроль и отчётность

Руководитель начал регулярно отчитываться перед другими отделами и на планёрках. Причём не только по успехам, но и по промежуточным результатам, даже если они «с минусом». Это стало частью культуры: не бояться говорить о незавершённом, если оно под контролем. Работу техотдела наконец-то стало видно и она стала более понятной для всех.

Автоматизация снизила рутину

Проверки заказов, таблиц, сверок больше не занимают часы ручного труда. Всё, что можно было автоматизировать, автоматизировали: фильтры, отчёты, технические проверки. Это освободило ресурсы и помогло сосредоточиться на росте.

Внедрена система мотивации и KPI

Теперь учитываются не только объёмы, но и контекст, сильные стороны и зона ответственности каждого. Используются повышающие и понижающие коэффициенты, появилась нематериальная мотивация. Руководитель больше не оценивает работу отдела «по ощущениям», для этого появились четкие критерии.

Коммуникации между отделами выровнялись

Особенно между техотделом и отделом кураторов. Теперь между руководителями есть прямой контакт, разработаны регламенты на случай форс-мажоров и срывов сроков.

Более осознанный подход к решению проблем

Если что-то идёт не так, это больше не замалчивается и не откладывается. Сначала — оперативное решение. Затем — разбор причин, поиск уязвимостей и доработка процессов, чтобы ошибка не повторилась. Такой подход не только сокращает простои, но и формирует культуру ответственности и устойчивости внутри команды.

Обратная связь от смежных команд систематизирована

Шаблоны задач были доработаны после получения конкретной обратной связи от кураторов. Стало понятно, чего именно не хватало, и началась работа по упрощению взаимодействия.

Запустился процесс развития и масштабирования

Начался подбор новых техспецов и работа по улучшению адаптации. Стали видны пробелы в онбординге. Обновляется внутренняя документация, процессы укладываются в единую систему.

Параллельно команда начала готовиться к набору в техотдел стажёров, которые разгрузят текущих подрядчиков и в перспективе вырастут внутри проекта в полноценных самостоятельных специалистов.

3. Что изменилось в результатах проекта:

- Остановлена потенциальная потеря ежемесячной выручки до 2 миллионов рублей, которая раньше происходила из-за ошибок, несогласованности и непрозрачных процессов. Это стало возможным в том числе благодаря простым действиям в отношении регулярной дожимной рассылки.

Выручка снова пошла вверх

После временного спада, связанного с перестройкой отдела продаж, проект снова вернулся к росту.

В тот же месяц выручка проекта впервые превысила 20 млн рублей. С тех пор показатели продолжают расти, и по итогам последнего месяца сумма составила уже 26 млн.

Выросла скорость обработки заявок

Проблема перелидоза пока сохраняется, но уже не в таких масштабах, как раньше. В отделе продаж стали успевать обрабатывать большую часть лидов, заявки больше не сливаются так массово, а взаимодействие между отделами стало заметно стабильнее.

Руководство вернулось к своим стратегическим задачам

Им больше не нужно вмешиваться в операционку, контролировать вручную каждую мелочь и заниматься микроменеджментом. Уровень доверия к техотделу вырос. Появилась уверенность в стабильности и качестве их работы.

Изменения в техотделе стали точкой роста для всего проекта

Когда один отдел наводит порядок, это тянет за собой всех остальных. Связанные отделы — продажи, образование, маркетинг — начали подстраиваться, перенимать подход и выравниваться. Общая система стала целостной.

Один из самых заметных сдвигов произошёл с руководителем техотдела. Если раньше она воспринимала задачи в штыки, защищалась, уставала от ощущения постоянного давления, то теперь её подход изменился. Появилась осознанность, спокойствие и уверенность. Сейчас она спокойно берёт задачи в работу, сама выходит с инициативой, готова к диалогу. Начала выступать на планёрках с отчётами, и работа отдела впервые стала видна остальной команде как значимый вклад в общий результат.

Выводы и итоги

Результаты в этом проекте появились не за счёт авральных усилий, ломки текущих процессов или замены подрядчиков. Всё, что дало развитие и прирост выручки, уже было внутри. Просто не было порядка. И, как ни странно, в команде не умели банально разговаривать друг с другом и совместно решать возникающие вопросы.

Когда появилась нормальная система, команда начала работать иначе, повысилась управляемость, ушла необходимость постоянного вмешательства в работу техотдела. Меньше сбоев, меньше выгорания, больше инициативы и движения вперёд и в одном направлении, согласно стратегическим приоритетам проекта.

Сбои в работе и потери в деньгах не всегда происходят по причине плохого маркетинга или других вещей, которые «лежат на поверхности». И, конечно, не всегда по вине техотдела. И моя работа не в том, чтобы все проекты подогнать под один шаблон изменений, а копнуть поглубже, рассмотреть со всех сторон, погрузиться в проект и найти настоящие причины проблем.

Пригласили Анастасию в момент, когда техотдел буксовал. Не критично, но раздражало: задачи проседали, коммуникации местами хромали, приоритизация была «на глаз». Цель — навести порядок, разобраться, где тонко, где рвётся, и что вообще с этим делать.

Настя зашла в команду очень мягко, но работала чётко. Без лишней теории, сразу в суть. Провела глубокую диагностику процессов, показала, где у нас реальные потери, как выстроить нормальные взаимодействия с другими отделами и где нужна автоматизация, чтобы не тратить ресурс на ручное и бесполезное.

Самое главное — не просто помогла навести порядок, а прокачала человека. Руководитель техотдела стал увереннее, взрослее, начал слышать, лучше коммуницировать. Работать с ним стало проще, понятнее и, что важно, быстрее. Команда сплотилась, задачи перестали висеть в воздухе, всё стало двигаться живее.

Если коротко: Анастасия — это человек, который не просто «работает с технарями», а реально умеет видеть систему, находить слабые места и делать так, чтобы оно работало. Без театра, без воды. Просто по делу.

Если у вас есть ощущение, что техотдел как будто буксует — рекомендую на 100%. Настя не наводит красоту — она наводит порядок.

Если хотите увидеть, какие еще бывают ситуации, которые случаются даже в сильных командах, как технические процессы влияют на прибыль, запуски и масштабируемость, — посмотрите серию коротких видео, где я показываю и другие кейсы. Они подготовлены специально для тех, кто хочет наладить работу технического отдела в своем проекте, даже если кажется, что с ним всё в порядке.

Узнать, какие системные ошибки техотдела похоронят любую воронку проекта

авторизуйтесь